Ein Gastbeitrag von Ing. Matthias Jünger, MBA, garden-shop.at | 05.06.2025

Neulich habe ich gelesen, dass der durchschnittliche Garten in Österreich gerade einmal 286 m² misst. Und ehrlich gesagt – viele Gärten, die ich kenne, sind noch kleiner. Ein bisschen Rasen, ein paar Stauden, vielleicht ein Hochbeet. Und trotzdem wächst in genau diesen kleinen grünen Oasen oft mehr als man denkt. Es braucht nämlich nicht unbedingt ein riesiges Grundstück, um selbst angebautes Gemüse zu ernten, frische Wildkräuter zu sammeln oder sich ein Stück Unabhängigkeit zurückzuholen. Die Sehnsucht nach Selbstversorgung im kleinen Garten ist real – und sie ist machbar.

Ich selbst habe mit einem alten Mini-Hochbeet angefangen, das mein Onkel aus Restholz zusammengezimmert hat. Keine 60 Zentimeter hoch, keine zwei Meter lang. Damals dachte ich: „Was soll da schon wachsen?“ Heute weiß ich, dass die Mischung aus durchdachter Mischkultur, ein paar wilden Helfern wie Giersch oder Vogelmiere und der richtigen Portion Neugier mehr bringt als viele glauben. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie auch du mit wenig Fläche richtig viel herausholen kannst – ganz ohne Stress und mit einer großen Portion Freude.

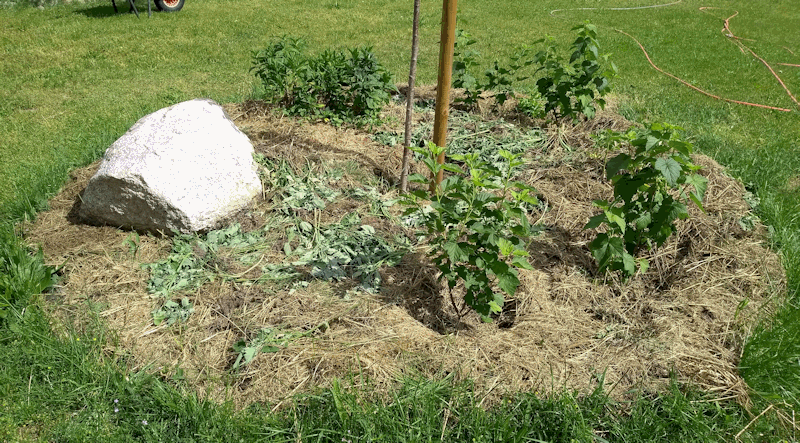

Mini-Hochbeete: Kompakt, clever, ertragreich

Mein erstes Mini-Hochbeet war ehrlich gesagt eher ein Provisorium. Vier alte Holzbretter, ein paar Schrauben und viel Optimismus. Ich hatte keine Ahnung von Schichtaufbau oder Drainage. Aber irgendwie wuchs da trotzdem was. Salat, Radieschen, ein paar Erdbeeren. Und mit jeder Saison habe ich dazugelernt: Ein Hochbeet muss nicht riesig sein, um richtig viel abzuwerfen. Gerade wenn der Platz begrenzt ist, lohnt sich diese kompakte Form des Gemüseanbaus – weil sie flexibel ist, rückenfreundlich und durch die Höhe auch noch deutlich ertragreicher als ein klassisches Bodenbeet.

Was ich am Mini-Hochbeet liebe? Du kannst es fast überall unterbringen – auf der Terrasse, im Vorgarten, ja selbst auf einem größeren Balkon. Durch die kontrollierte Befüllung hast du direkten Einfluss auf die Bodenqualität. Und genau das macht es so effizient. Wenn du dich an eine gute Anleitung hältst, kannst du deine Pflanzen optimal mit Nährstoffen versorgen – und Unkraut hat’s schwer. Ich habe mittlerweile ein zweites Hochbeet im Einsatz, diesmal mit besserem Holz, durchdachtem Aufbau und sogar einer Abdeckung für Frühjahrsanzuchten.

Kleiner Tipp aus Erfahrung: Denk unbedingt in Etappen. Du musst nicht sofort alles perfekt machen. Starte mit einem Beet, das zu deinem Alltag passt. Ich schichte heute meine Hochbeete mit einer Mischung aus Ästen, Kompost und Erde, so wie man es klassisch kennt – aber ich mixe auch gern mal Wildkräutersamen dazwischen oder stecke einen Ring Knoblauch in die Ecken. Wenig Fläche? Kein Problem. Wenn du smart planst, erntest du über Monate hinweg – und das auf unter zwei Quadratmetern.

Mit Mischkultur zum Maximum: Beetpartner mit Köpfchen

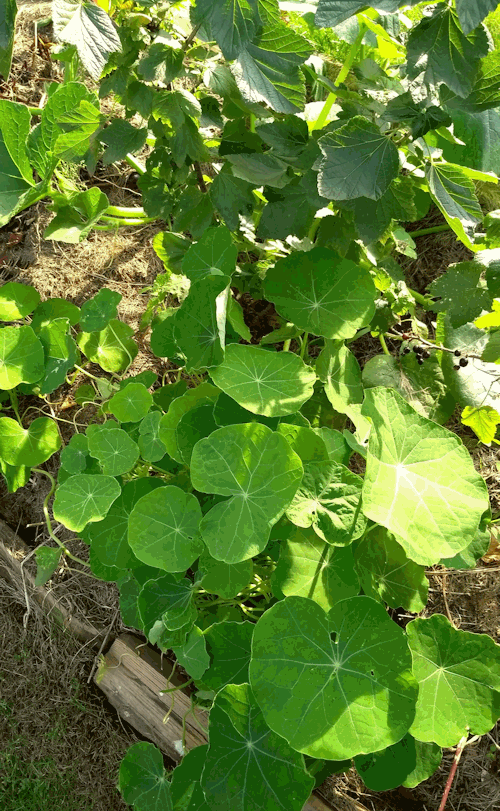

Wenn ich eins über die Jahre gelernt habe, dann das: Pflanzen sind Teamspieler. Manche können sich riechen – andere nicht. Und genau das ist der Zauber der Mischkultur. Ich habe früher gedacht, Mischkultur sei nur was für Profis mit endloser Fläche. Aber die Wahrheit ist: Gerade im kleinen Garten entfaltet sie ihre volle Stärke. Denn wer Platz sparen will, braucht kluge Kombinationen. Und ich verspreche dir, sobald du das Prinzip verstanden hast, wird dein Beet nie wieder einheitlich aussehen.

Bei mir wachsen inzwischen Karotten neben Zwiebeln, Salat unter Tomaten und Tagetes als Duftbarriere gegen ungebetene Gäste. Ich schau dabei immer mal wieder in die Mischkultur Übersicht und entdecke neue Konstellationen. Das Schöne ist: Die richtige Nachbarschaft sorgt nicht nur für weniger Schädlinge, sondern auch für gesündere Pflanzen und bessere Erträge. Es ist ein bisschen wie WG-Leben im Beet – mit klaren Regeln, aber auch Platz für Experimente.

Übrigens: Ich hatte mal den Fehler gemacht, Kohlrabi und Erdbeeren zusammen in ein Mini-Beet zu setzen. Sah hübsch aus, war aber ein Reinfall – die Erdbeeren mickerten und der Kohlrabi ging durch die Decke. Seitdem bin ich vorsichtiger und schau nicht nur auf Platz, sondern auch auf Vorlieben: Licht, Wasser, Wurzelraum. Mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür. Und irgendwann spürt man fast, ob zwei Pflanzen sich mögen – oder lieber Abstand halten sollten.

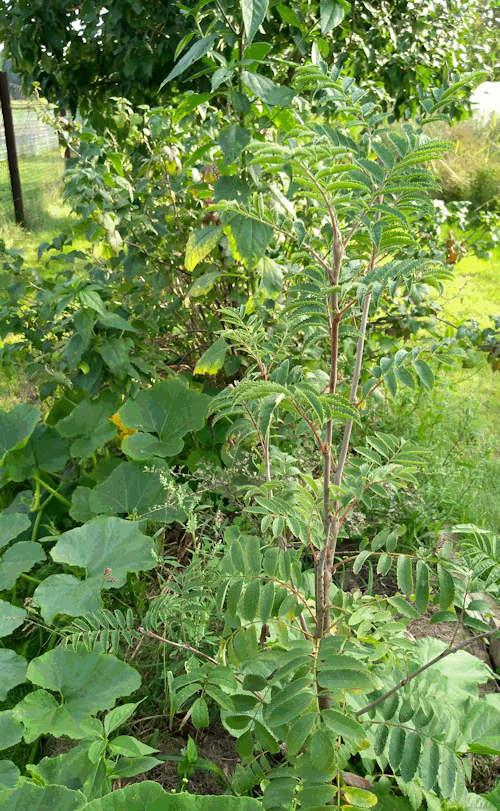

Wildkräuter nutzen statt zupfen: Selbstversorgung für Faule

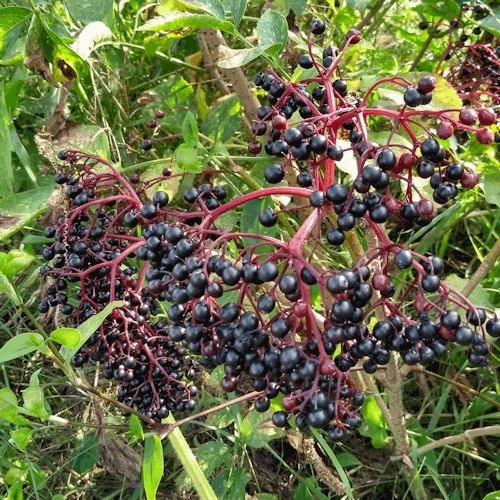

Früher hab ich jedes Fitzelchen Giersch rausgerupft, als wär’s der Feind. Heute streue ich ihn absichtlich ins Beet. Klingt verrückt? Ist aber pure Selbstversorgung – und zwar ohne Aufwand. Viele Wildkräuter wie Vogelmiere, Gänseblümchen, Brennnessel oder eben Giersch sind nicht nur essbar, sondern regelrechte Nährstoffbomben. Und das Beste: Sie wachsen auch dort, wo anderes längst aufgegeben hat. Zwischen Pflasterritzen, am Beetrand oder in der Ecke, wo nie jemand gießt.

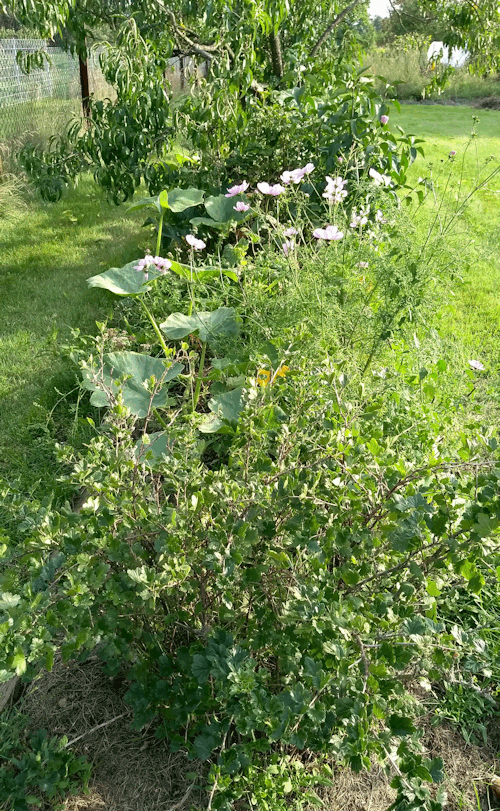

Mittlerweile habe ich sogar meine eigene kleine „Wildecke“. Dort lasse ich bewusst wachsen, was sich von selbst ansiedelt. Das ist nicht nur gut für Bienen und Co., sondern auch für meine Küche. Ein Wildkräuterpesto aus Vogelmiere und Löwenzahn schmeckt herrlich nussig – und kostet keinen Cent. Selbstversorgung im kleinen Garten heißt eben nicht immer, dass alles gepflanzt werden muss. Manchmal reicht es, genauer hinzuschauen – und sich mit der Natur zu verbünden, statt gegen sie zu arbeiten.

Wilde Stadtgärten und urbane Möglichkeiten

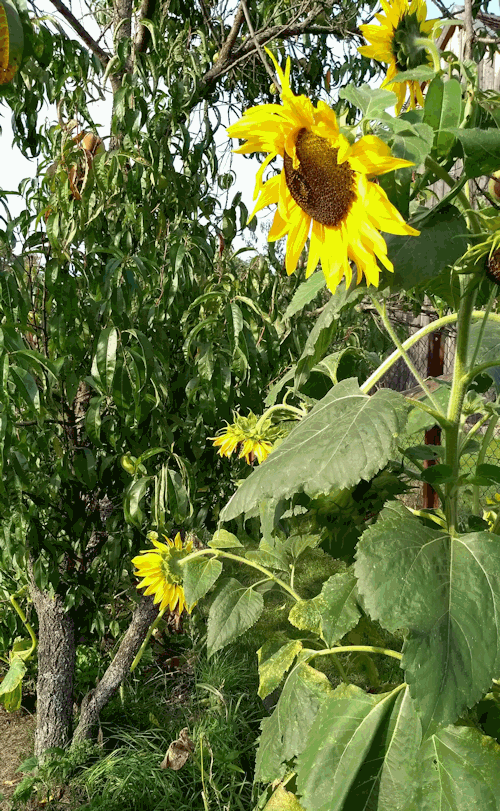

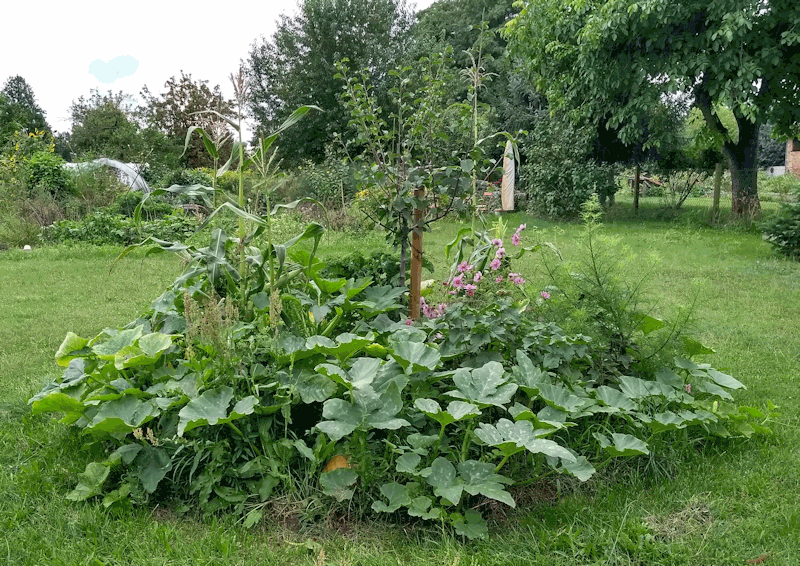

Ich weiß noch, wie ich in Köln bei einer Freundin auf dem Dach ihrer WG stand – zwischen Sonnenliegen, alten Paletten und einem wackeligen Hochbeet aus Europaletten. Und mittendrin: Mangold, Tomaten, Radieschen, sogar ein kleiner Pfirsichbaum im Topf! Das war mein Aha-Moment. Selbstversorgung im kleinen Garten? Geht auch in der Großstadt, zwischen Betonwänden und Straßenlärm. Seitdem denke ich: Es braucht keinen klassischen Garten – nur ein bisschen Kreativität und Lust am Ausprobieren.

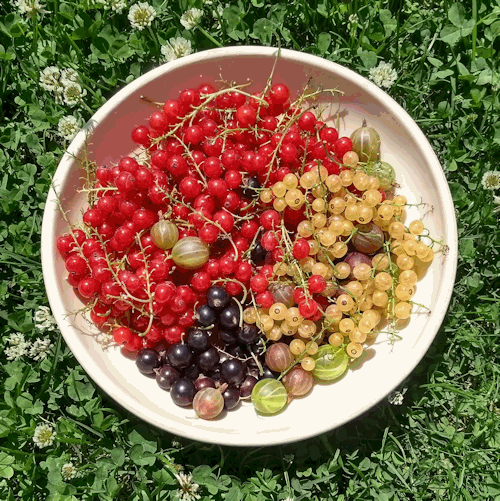

Besonders spannend finde ich, wie viele urbane Gärtner:innen ihre Flächen miteinander teilen. In Gemeinschaftsgärten, Hinterhöfen oder über Nachbarschaftsinitiativen entstehen Mini-Oasen voller Vielfalt. Ich habe mal ein Projekt besucht, bei dem zehn Haushalte ihre Gärten geöffnet haben – jeder mit einem anderen Fokus: einer mit Beerensträuchern, einer mit Kräutern, einer mit Salaten. Ein bisschen wie Tauschbörse in Beetform. Auch vertikale Systeme mit Kisten, Taschen oder Paletten funktionieren super, wenn der Platz knapp ist.

Was brauche ich wirklich? Fläche, Zeit, Know-how

„Reicht das überhaupt?“ Diese Frage höre ich ständig – und hab sie mir selbst oft gestellt. Die gute Nachricht: Du brauchst weder einen halben Hektar noch ein Gewächshaus oder zehn freie Stunden pro Woche. Laut einer Einschätzung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung(2) ist schon mit 50 bis 100 m² ein beachtlicher Teil des Gemüsebedarfs einer Familie abdeckbar – bei guter Planung sogar mehr. Und eine Untersuchung von nachhaltigleben.ch(1) zeigt: Wer Mischkultur nutzt, regelmäßig erntet und saisonal denkt, kann selbst auf kleinen Flächen große Erfolge feiern.

Ich habe meinen eigenen Bedarf über die Jahre eingeschätzt – mit einem Mix aus Bauchgefühl, Beobachtung und kleinen Fehlern. Zucchini waren bei mir ein Totalausfall (die wollten mehr Platz, als ich hatte), aber Pflücksalat, Radieschen und Kräuter liefen wie am Schnürchen. Wenn du komplett autark leben willst, brauchst du pro Person grob 160 Quadratmeter Anbaufläche – das ist so der grobe Richtwert. Aber für eine gute Teilversorgung reichen oft schon 60 bis 80 m² völlig aus. Entscheidend ist dabei, wie intensiv du dein Beet nutzt, was du anbaust und wie viel du später einmachen, lagern oder direkt frisch essen möchtest(3). Aber ganz ehrlich? Fang einfach an. Die Erfahrung kommt mit jedem Beet, jedem Rückschlag – und jeder Ernte.

Dein Garten – dein Beitrag zur Selbstversorgung

Du musst nicht gleich in den Selbstversorger-Olymp aufsteigen, um einen Unterschied zu machen. Schon ein paar Hochbeetkästen, etwas Mischkultur-Know-how und ein bisschen wilde Neugier können richtig viel bewirken. Jeder kleine Garten, jede Balkonkräuterecke ist ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit – und irgendwie auch ein Statement: „Ich kann das selbst.“ Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, anzufangen, auszuprobieren, dazuzulernen. Und dabei zu entdecken, was dir wirklich schmeckt – und was einfach nicht wachsen will (bei mir bis heute: Auberginen, aber das ist eine andere Geschichte).

Also, egal ob du erst ein paar Pflücksalate anbaust oder schon den dritten Eimer Kompost umschichtest – du bist auf dem richtigen Weg. Mach dein eigenes Ding draus. Und wenn du magst, erzähl in den Kommentaren, wie deine Selbstversorgung im kleinen Garten aussieht. Welche Tricks hast du gelernt? Was hat dich überrascht? Ich bin gespannt – und andere sicher auch.

Quellen

Garden Shop (2025): Wie groß muss ein Selbstversorger Garten sein? https://www.garden-shop.at/selbstversorger-garten/wie-gross-garten/

Carpe Media GmbH (o. J.): Trend Selbstversorger: Wie man auf wenig Platz viel anbauen kann. Nachhaltigleben.ch. https://www.nachhaltigleben.ch/food/selbstversorger-wie-man-auf-wenig-platz-moeglichst-viel-anbaut-3087

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): So gelingt die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten. https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/230309_Eigener_Garten.html

Kurzporträt des Autors

Matthias Jünger gärtnert mit Herz und Händen – am liebsten auf kleinem Raum. Als Betreiber von Garden-Shop.at hat er täglich mit Erde, Samen und Ideen zu tun – und glaubt fest daran, dass wahre Selbstversorgung nicht mit der Gartengröße beginnt, sondern mit der Entscheidung, loszulegen. Angefangen hat bei ihm alles mit einem alten Balkonkasten, etwas Pflücksalat und seinem Sohn Noah, der beim ersten Ernten über beide Backen gestrahlt hat. Seitdem ist viel gewachsen – nicht nur im Beet, sondern auch im Kopf.

Heute steht Matthias für eine alltagstaugliche, bodenständige Form der Selbstversorgung, die weder dogmatisch noch kompliziert ist. In seinen Texten verbindet er persönliche Anekdoten mit praktischen Tipps, teilt Erfolge und Fehler gleichermaßen – immer mit einem offenen Blick für das, was auch auf wenigen Quadratmetern möglich ist. Ob Mini-Hochbeet, Mischkultur oder Wildkräuter in der Hofecke: Für ihn beginnt das echte Leben mit Erde an den Fingern, Sonne im Gesicht – und der Freude, etwas selbst wachsen zu sehen.

Aktuelle Beiträge

- Selbstversorger-Dinner: Sommer-Gemüsepfanne mit Hirse

- Sommerglück: Zurück im Selbstversorgergarten

- Der Apfel von der Streuobstwiese: Vitalstoffe for free

- Magentaspreen & Weißer Gänsefuß – Farbenfrohe Kraftpakete

- Acker-Ringelblume (Calendula arvensis) – Wildpflanze mit Heilkraft für deinen Garten

Ackertantes Newsletter: Infos aus erster Hand.